Pubblicato domenica 24 novembre su PresS/Tletter

Crontab è una installazione fotografica partecipativa e performativa firmata da Barbara Lalle e Marco Marassi, con la curatela di Roberta Melasecca e la partecipazione di Daniela Carreras e Luca Pagliani. Realizzata all’interno della mostra collettiva Tempo im[perfetto] alla TAG – Tevere Art Gallery lo scorso 9 novembre.

“Il tempo non è sempre uguale, tuttavia

lo è. Contiene in sé l’imperfezione e la perfezione, l’inganno della memoria,

la distruzione e la deformazione del ricordo”, scrivono Alessandro Amico,

Flavia Cardoso e Ilaria Giudice, i curatori di Tempo im[perfetto].

Ma è così?

Cos’è il tempo?

Esiste veramente?

Secondo-Minuto-Ora-Giorno-Settimana-Mese-Anno-

Decennio-Secolo-Millennio-Era

Messa così, sembra facile. Il tempo si

palesa: ha un ritmo, una durata, una misura. Eppure la questione è molto più complessa,

altrimenti non sarebbe stata da sempre al centro di riflessioni filosofiche. Guardando

all’antica Grecia, vediamo prevalere una concezione ciclica del tempo, scandito

dal passaggio delle stagioni, che in seguito lascerà il posto a un andamento lineare

secondo la tradizione cristiana, nella cui concezione il mondo ha avuto un

inizio e avrà una fine. Passeranno anni, secoli, ma i filosofi di riferimento saranno

sempre loro: Platone (l’immagine mobile dell’eternità) e Aristotele (misura del

movimento secondo il prima e il poi), fino a quando a dare una sterzata

rivoluzionaria ci penserà Kant, che per la prima volta pone al centro della

filosofia il soggetto e non l’oggetto osservato, riconoscendo così alla mente

umana un ruolo attivo nel processo della conoscenza. Il tempo e lo spazio sono

forme a priori della sensibilità, con la differenza che lo spazio è una

percezione proveniente dall’esterno, il tempo entra in gioco quando esistono

delle percezioni interne.

E oggi? Oggi viene messa in dubbio la sua esistenza, considerato privo di ogni realtà fisica.

Allora, il tempo esiste o non esiste?

Secondo il fisico Rovelli semplicemente no, non esiste. Ma non significa che non ci sia il tempo nella nostra vita quotidiana. Non esiste un tempo ma ne esistono tanti, infiniti, uno per ogni punto dello spazio. Esistono tanti orologi nell’universo.

Perché siamo tanto attratti dal velo misterioso che avvolge il tempo, il suo concetto, la sua definizione? Per la sua inafferrabilità? Per cosa? Abbiamo mai pensato a come sarebbe la nostra vita senza il tempo, senza quel tempo che misura e scandisce?

Caos.

Ecco così che proprio al tempo Lalle e Marassi dedicano la performance dal titolo Contrab. Quasi a voler cercare in un campo zeppo di riferimenti precisi, calcolati e programmati – quale è quello dell’informatica – una definizione scientifica e rassicurante a un concetto troppo nebuloso.

Entra Daniela Carreras con passi lenti. Si posiziona, volgendo le spalle al pubblico. I suoi movimenti sono molto semplici, ripetitivi e lenti. Si intuisce che appartengono alla sua quotidianità. È il suo tempo, il suo spazio. Si accarezza i capelli lunghi, lunghissimi, con movimenti lenti lenti lenti, movimenti lenti e ripetitivi, lenti e ripetitivi. E la sua rappresentazione si contrappone alla meccanicità, misurata e puntuale, delle lancette di un grande orologio posizionato davanti a sé. I movimenti della donna sono armoniosi, liberi, e lenti. Lenti e ripetitivi. Eppure, talmente imprevedibili che appaiono svincolati dalla musica eseguita alla chitarra da Luca Pagliani. Pur nella sua morbidezza, la melodia non può che collocarsi ingabbiata nel sistema rigido della partitura, fatta di ritmi e di tempi e di pause. In altri momenti forse sarebbe passato inosservato, ma non oggi. Oggi il tempo è palpabile e si respira tutto. E nello spartito di quel brano, Daniela continua a muoversi ignorando la sintassi musicale, le indicazioni modulate, e anzi segue solo il tempo che le appartiene e che ci trasmette. Nell’attesa di una definizione, cresce la curiosità, si attende che accada qualcosa, si tenta di immaginare il futuro, e lo bramiamo sempre di più sempre di più sempre di più. La maestria è racchiusa in questo carico di aspettative che Lalle e Marassi riescono a infondere. Giocare con il tempo per farsi beffa, ingannare (lui o noi?), muovere gli attimi e trasmettere la percezione del tempo. Eccoci. Finalmente il movimento si risolve nell’imprevedibile e nell’inaspettato e avvertiamo quell’accelerata che ci fa comprendere la distinzione dei movimenti del tempo e della sua percezione, che si dilata nella noia per poi contrarsi nel diletto.

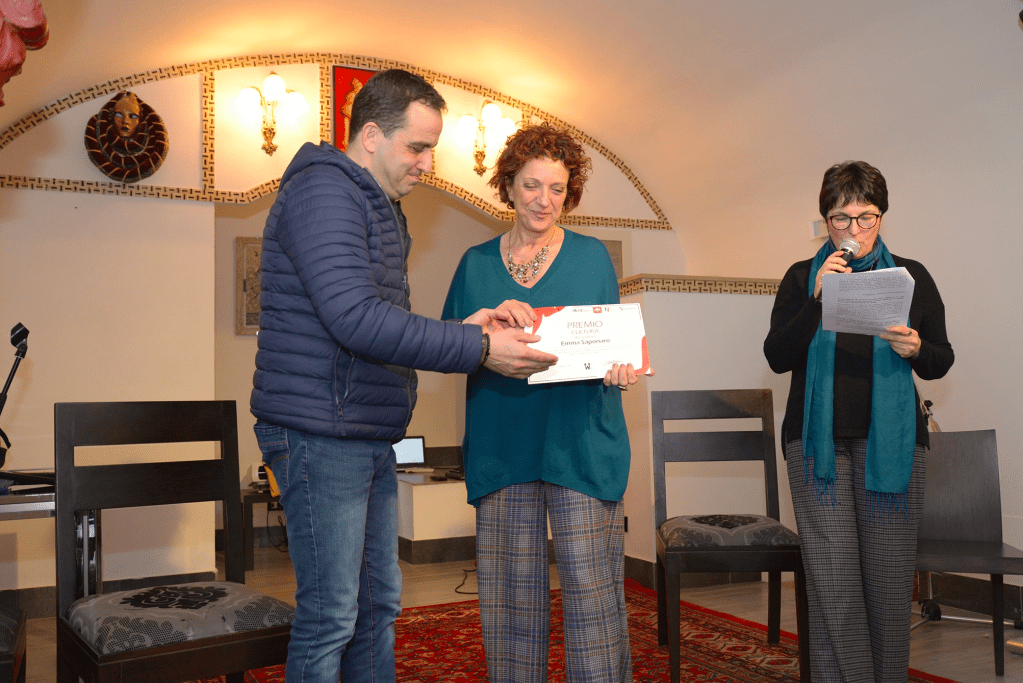

La performance è quasi finita. Ora partecipa il pubblico. Una alla volta le persone si avvicinano all’orologio, lo fissano, e Marassi fotografa.

Cattura l’istante.

L’istante del presente.

Ed è già passato.

“Mi fermo e non faccio nulla. Non succede nulla. Non penso nulla. Ascolto lo scorrere del tempo.

Questo è il tempo. Familiare e intimo. La sua rapina ci porta. Il precipitare di secondi, ore, anni ci lancia verso la vita, poi ci trascina verso il niente… Lo abitiamo come i pesci l’acqua. Il nostro essere è essere nel tempo. La sua nenia ci nutre, ci apre il mondo, ci turba, ci spaventa, ci culla. L’universo dipana il suo divenire trascinato dal tempo, secondo l’ordine del tempo.” [Carlo Rovelli – L’ordine del tempo – Adelphi]